고령화에 가계부채 떨어진다…"2070년 27%P 하락할 듯"

컨텐츠 정보

- 248 조회

- 0 추천

- 목록

본문

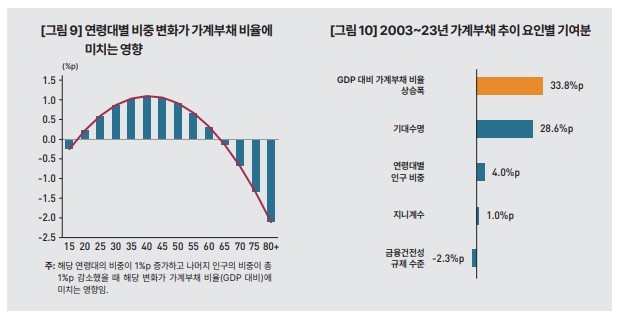

[세종 = 뉴스핌] 김범주 기자 = 지난 20여년간 우리나라의 가계부채가 늘어난 배경에는 기대수명 증가에 따른 자산 축적 동기가 있다는 연구 결과가 나왔다. 고령화가 급속히 진행되면서 가계부채 비율은 감소 추세로 전환될 가능성도 제기되고 있다.

한국개발연구원(KDI)은 5일 이 같은 내용을 담은 '인구구조 변화가 가계부채에 미치는 영향' 보고서를 발간했다. 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 비율이 추세적으로 상승한 이유는 '구조적' 요인이 크다는 취지다.

|

| 연령대별 비중 변화가 가계부채 비율에 미치는 영향/제공=KDI |

우선 지난 20여년간 자금 수요보다 공급이 더 빠른 속도로 확대되면서 부채가 지속적으로 증가했다고 분석했다.

자금 공급 증가세(자산 축적 동기)를 불러온 주요 요인으로 기대수명의 증가를 지목했다. 기대수명의 증가는 가계의 자산 축적 동기를 강화시키고, 연령대별로 각각 다른 가계부채 증가를 가져온다는 분석도 내놨다.

실제 1980년대부터 이어진 우리나라의 기대수명 상승세는 2000년대에도 연평균 0.4세씩 증가했다. 이는 OECD 평균 증가 속도(0.2세)의 두 배에 달하는 수준이다.

퇴직 후 여생은 꾸준히 길어지는 추세를 보이고 있는데, 이는 가계의 자산 축적 동기를 강화시키는 요인이라는 분석이다.

특히 2014년 대비 2024년 연령대별 자산 구조를 비교해보면 고령층을 중심으로 대부분의 연령대에서 순자산이 증가하는 경향이 나타났다.

이외에도 보고서는 연령대별로 '순금융자산'의 변화가 있다고 분석했다. 금융자산에서 부채를 뺀 '순금융자산'은 45세 미만에서 감소했고, 50세 이상 고령층에서 증가하는 경향이 나타났다.

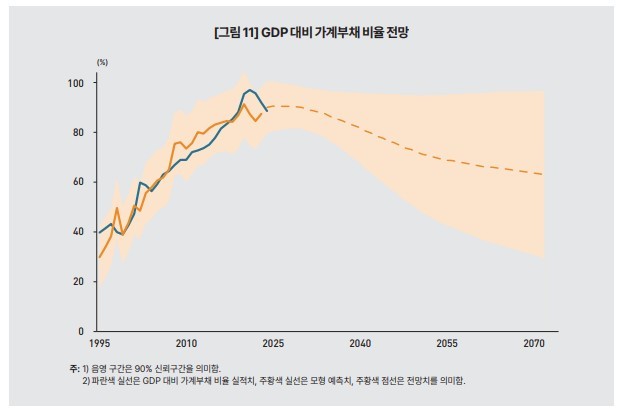

기대수명 증가에 따라 고령층은 금융자산 중심으로, 청장년층은 부채를 활용한 주택자산 중심의 자산을 축적한 결과라는 해석도 내놨다. 구조적인 인구 요인의 변화를 반영한 2070년 가계부채 비율은 현재보다 약 27.6%p 낮을 것으로 예상된다.

|

| 인구구조에 변화에 따른 GDP 대비 가계부채 비율 전망/제공=KDI |

2013년과 2023년의 전 국민 부채 자료를 비교해 보면, 청장년층의 일인당 실질 부채는 증가했지만 고령층의 실질 부채는 오히려 감소했다.

한편 보고서는 기대수명이 1세 증가할 때 GDP 대비 가계부채 비율은 약 4.6%p 증가할 것으로 추정했다. 또 청장년층 인구(25~44세) 비중이 1%p 감소하고, 고령층 인구(65세 이상) 비중이 1%p 증가하면 약 1.8%p 감소하는 것으로 예상했다.

보고서를 작성한 김기루 KDI연구위원은 "저출산 국면에서 고령층 비중이 증가할 경우 경제 전반의 자금 공급 여력은 축소되고, 청년층 인구 감소로 가계의 자금 수요 역시 줄어들 수 있다"고 지적했다.

이어 "개별 차주의 채무 불이행 위험과 시스템 리스크를 동시에 완화하기 위해 총부채원리금상환비율(DSR) 규제의 예외 조항을 점진적으로 축소해야 한다"며 "엄격한 상환 능력 평가 기준을 동반하고, 대출 목적 및 상환구조에 따라 리스크 기반 차등 적용 체계를 마련하는 것이 바람직하다"고 조언했다.

관련자료

-

이전

-

다음

월천해선 -

월천해선 -